“六大行动”陇研新程系列报道之三——兰州市城关区深耕教研队伍建设 赋能区域教育提质增效

近年来,兰州市城关区为积极落实《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》《甘肃省基础教育教研改革“六大行动”实施方案》,通过聚焦教育教学真实问题、构建协同教研机制,完善三级教研网络,打造四级区域教研共同体,深度整合行政推动与专业引领双轨力量,实现了区域内资源共享、优势互补、相互借鉴、共同发展,提升了教师教育教学研究水平,打造了高质量发展的教研生态。

一、巩固三级教研网络,强化教研支撑

城关区通过建强“区级—学科中心组—学校”三级教研网络,形成紧密的教研网络和协作共同体,实施“全域教研”项目,不断探索区域教研、联片教研、网络教研等多种教研方式,通过“主题化”教研,强化对教学的指导和引领。建立区级教研基地、片区教研工作站、学校教研工作坊,有针对性开展区域性教学视导,推动校本教研规范化发展。

1.区级资源库高位引领,促进全域全面发展

区级教研形成学科教研员和外引专家为合力的资源库,通过专题培训、主题教研、学科视导、项目推进和质量监测工作,以问题为导向,聚焦短板,思变求新,构建更加有效的教研机制,破解发展难题。

依托城关区学术节,每年开展全学科春秋两季教材培训,开展一年两次大型学术研讨,培训研讨以“课例展示与引领+专家指导与互动+课后分享与总结”为形式,为区级教研工作提供理论支持和专业指导。以课堂为核心,以备课为抓手,选取剖析典型课例,深化教师对知识本质的理解,紧扣单元教学,凸显学科特色,设计学习路径,打造以学生为中心的素养导向课堂,推动课堂教学全面优化。

通过整区开学视导、学科视导和期末视导,强化品牌引领与教研机制创新,激发了学校的内生动力,实现了课堂生态与育人模式的初步转型。全区已初步形成“品牌项目驱动、五育深度融合、教研机制赋能”的良性发展格局。各校在思政教育、美育劳动、课堂转型等方面涌现出一批具有代表性的创新模式,如系统化的润德品牌、非遗与美育融合课程等,提升了学生主体性,促进了核心素养的融合发展。

城关区建立“监测—诊断—改进”质量检测闭环机制,基于学业质量监测数据,加强监测结果的分析和运用,针对教学薄弱环节,撰写“一校一案”,针对新教师着重培养课堂组织能力,针对骨干教师着重强化学科研究能力。优化培训与评价体系,以监测中发现的问题为导向设计专题研修,将真实案例融入“理论+模拟+复盘”实训模式,提升教师实践专业技能。发布区域《学业质量监测报告》,针对监测暴露的问题,组织分析问题成因,开展主题教研、集体备课、课题研究,推动教师从“经验型”向“研究型”转变,为教师改进教学提供靶向指导。

2.学科中心组专业辐射,深化片区协同教研

城关区学科中心组组长是引领全区三级教研的重要力量,在全区联片大教研活动开展、教育教学改革、教师队伍素质提升、助推片区教育质量全面提升等方面发挥着积极的作用。近年来,各学科中心组以“四个重点”为核心,着力构建网格化教研支持网络,聚焦课标落地,深化片区协同教研,促进区域教育协同发展。主题化教研实现全覆盖,围绕“以学习为中心”“学科实践”“跨学科主题学习”“课堂评价”四大方向,年均开展80余次片区教研。通过课例研讨、学习活动设计、案例征集、学科实践课程等形式,提炼出一系列可推广的经验,为各校的教学实践提供了有力参考。针对青年教师队伍建立了“结对助青—骨干培青—三名领青—跟踪优青”培养链,通过赛课、案例展评等活动,为青年教师提供了展示和成长的平台,为区域新锐教研队伍提供人才储备。

3.校本教研深耕细作,丰富学校教研内涵

城关区各集团、各学校校本教研聚焦核心素养导向的课堂教学,打通课程变革的“最后一公里”,形成多维联动的教研共同体。静宁路教育集团以“问思辨”教学模型推动教研共同体建设,通过大单元统整教学,依托“1+1+3+N”教研模式,融合线上线下、跨界融合等多维路径,促进课堂深度变革。通过开发根系课程群,构建在地风物课程体系,实现文化共生,实施连枝管理机制,激活教师动能。两年间,形成60余节原创课例,师生思维与素养显著提升,实现了集团从“形合”到“神合”的高质量发展。一只船教育集团构建“价值引领+能力培育+技术赋能”三维教师发展体系。通过文化浸润唤醒研修意识,依托课标深研、教材解析与能力精进工程系统提升教师专业能力。创新引入AI技术,通过“切片录制-微格诊断-精准干预”实现数据驱动的精准教研,推动教师从经验型向研究型转变。近三年培养各级骨干教师百余人,形成了全要素高质量校本研修新生态。

二、建设四级教研共同体,加强教研指导

城关区教育局出台《城关区深化教育教学改革全面提高义务教育质量实施方案》《城关区开展“决战课堂”行动 提升课堂教学质效实施方案(2025—2027年)》,依托“区—片区—名师工作室—学校”各层次教研活动的开展,积极打造四级教研共同体。构建“学的力量(质)+学的活动(量)=学习中心课堂”模式,实施“532”课堂时间分配(学生实践≥50%,教师讲授≤30%,反思评价20%),探索“问题链+任务驱动”教学设计法,切实优化“教”与“学”的比重。

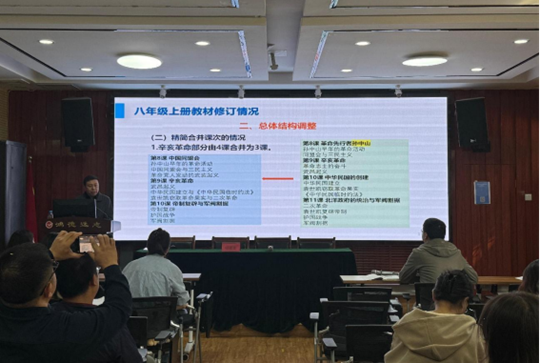

1.教研员实施教材培训 锚定核心素养落地

城关区建立专职教研员、兼职教研员和学科骨干培训团队,构建“理论引领—实践转化—体系创新”培训机制,聚焦新课标与新教材实施,锚定核心素养精准施训,融合的立体化培训推动课堂教学深度变革。每年开展春秋两季教材培训,解读新教材编写理念,优化教学策略,注重学段衔接,强化跨学科融合,深入剖析备课流程,强化学科实践,促进核心素养有效落地。同时,数字化转型为教材培训赋能,借力城关区智慧教育云平台打破时空限制,开发云端资源库实现优质资源共享,让更多教师能够参与其中。每季教材培训覆盖学前教育、中小学教育和特殊教育21个学科,参训教师4000余人次,极大地提升了培训的效率和覆盖面。

2.中心组聚力集体教研 助推教师专业成长

城关区出台《城关区开展“四青培养”行动 促进青年教师专业成长实施方案(2025—2027年)》,将学校层面的普遍培养与区域层面的高端引领有机结合,形成了“校级筑基、区域领航”的良性互动格局。学校、片区建立从新入职到骨干型青年教师的分层、多维培养通道,建立片区“骨干培青”的系统化培育。聚集骨干教师力量,多路径落实培青行动,整体提升片区教师队伍的专业能力。片区牵头校分析教师的年龄结构和专业成长现状,制定科学合理的“骨干培青”实施方案,做到学科全覆盖,校校有带动,人人有目标,体现教师队伍建设的层次性和梯队化;借助片区品牌大教研、个性化定制培训等活动,为青年教师提供学习研讨的机会,促进其教学研究能力的提升;以片区为单位,遴选片区骨干教师组成“导师团”,组建学科骨干教师团队,借助命题研究、教学视导等工作,促进共研共思、共谋划同发展的良好格局。

3.三名人才示范引领,激活队伍创新动能

由名校长、名师和名班主任组成的城关区“三名人才”队伍是一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教育领军团队,承担着全区教育教学研究、教学指导、师资培训、展示交流等工作。三名人才工作致力于构建“培养—展示—辐射”的名师发展生态,强化示范引领作用,“三名”领航讲堂实现品牌化发展,通过系列主题活动,实施“人人开讲”计划,在6年周期内覆盖139名三名人才。利用机制创新激活教师队伍的创新动能,建立年度满意度测评与动态淘汰机制,确保三名人才队伍的质量;将工作室成果上传区智慧教育云平台,形成可供学习使用的资源库,实现了优质资源的共享。三名人才充分发挥辐射带动作用,每学期定点帮扶新建校、薄弱校,助力提升教学质量;2025年第七期领航讲堂线上直播辐射3000余人,推动优质经验跨区共享,扩大了优质教育资源的影响力。

4.教改项目深入推进,助力教研纵深发展

为深入落实省市区各级实验项目,以项目实施助推区域教育教学改革,城关区积极推进“吴正宪小学数学工作站”“万物启蒙”“群文阅读”“小学学业质量与学生素养评价”“新教育”“情境教育”“自学、议论、引导”“音乐新体系”“全国学习体育联盟”等项目,利用情境式、问题式、任务式、项目式等学习方式,促进各学科教学的变革和升级。形成“项目指导—区域统领—基地实践—校校互动”的研修机制,利用教研平台,创建教研载体,落实教研主题。强调教研多元,多层次推进,多主题践行,多形式教研。形成“点”(校本教研)、“线”(学科团队)、“面”(全区研修)“型”(构建模块)结合,构建区域内联动的教研共同体。

三、区域教研取得丰厚成效

1.编撰印制精品案例集

近年来,城关区持续创建教改实验项目区级基地学校8所,市级高品质示范校14所,结集出版了《新教育,我们在路上》《追寻“真美情思” 逐梦教育人生》《中小学作业设计精选集》《中小学幼儿园心理健康精品案例集》等多部教改项目案例集,为全区教学改革的研究与实践提供了学习借鉴的优秀案例。

2.创建特色学科实验区、示范基地

城关区先后被国家体育总局授予“阳光体育先进县区”,创建全国体育联盟示范区,创建全国劳动教育实验区,创建全国中小学科学教育实验区,创建甘肃省全县区心理健康教育示范基地,通过培育优势,强化示范引领,为提升全省相关学科课堂教学水平和教师专业能力提供研究范式。

3.数智赋能提升教研精度

城关区积极响应教育数字化战略行动,依托智慧教育云平台,着力探索以AI课堂评价系统为核心驱动力,全面赋能教研体系数字化转型,提升数智教研力的创新路径,精准定位教学优势与改进空间,为打造高质量课堂、促进教师专业发展提供坚实的数据支撑和智能引擎。

兰州市城关区以教研队伍建设为核心引擎,通过教材培训深化课堂变革、质量监测驱动精准提升、中心组活动筑牢片区协同、三名人才工作激发创新活力,形成“四级联动、闭环运行”的教研新样态。未来将持续深化“决战课堂”行动,以教育家精神为引领,推动教研体系从“输血”向“造血”转型,为构建高质量教育生态注入持久动力。